意外な名物から興味を引く観光スポットまで、東日本にはまだ知られていない魅力がたくさん。実際につなぐ旅編集部が東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は石川県小松市の旅の様子をお届けします!

小松市は初めての場所。九谷焼や歌舞伎が有名とのことで、ぜひ体験したいと思います!

(グルメ編はこちらから)

小松駅では伝統工芸のアレがお出迎え

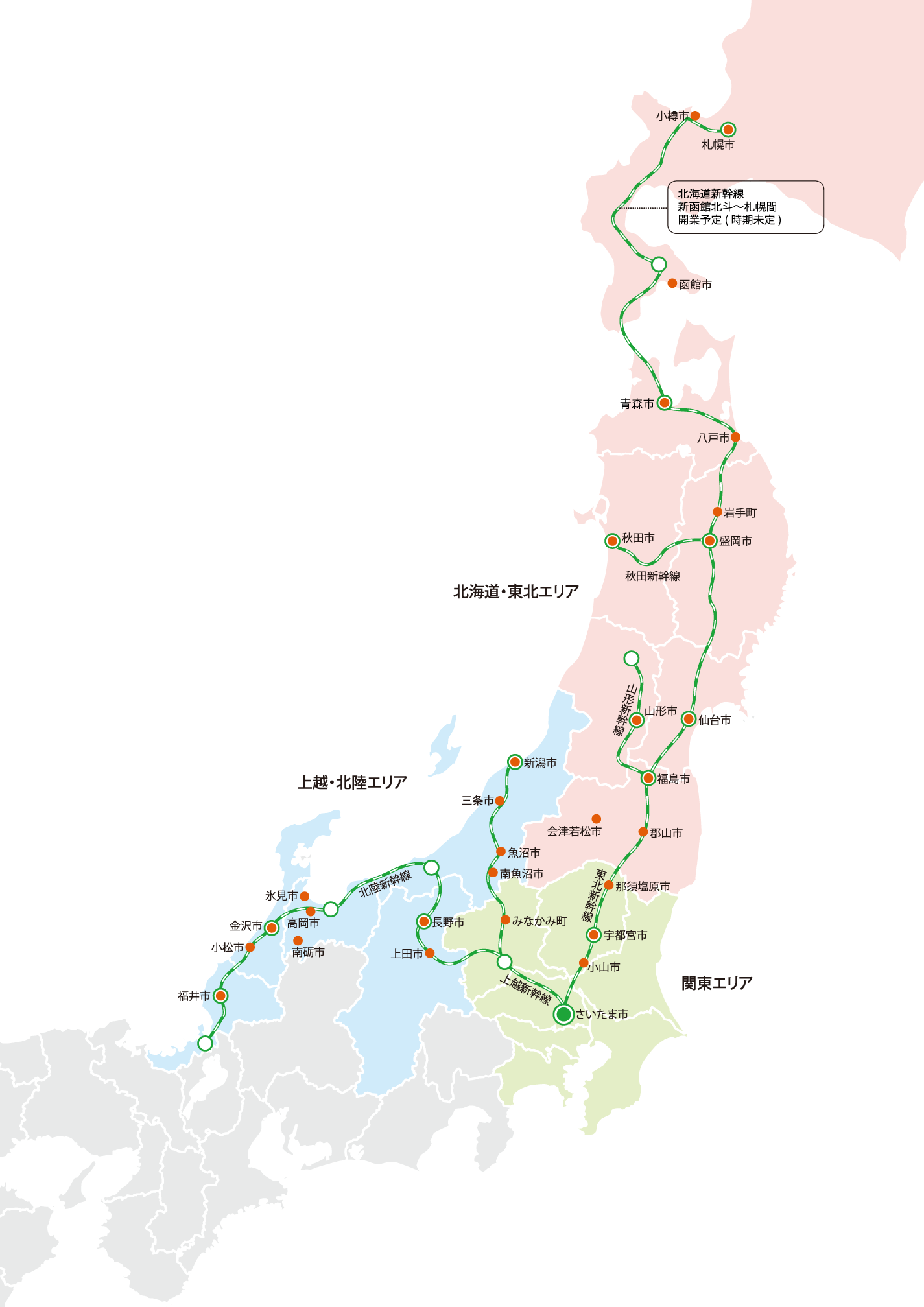

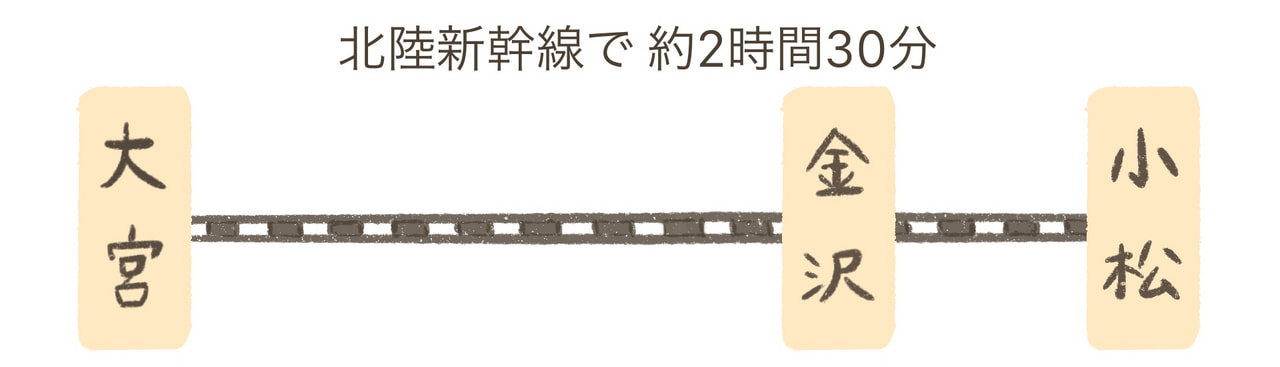

北陸新幹線小松駅は2024年3月に開業し、都内から乗り換えなしで行くことができるようになりました。残念ながら私はタイミングが合わず金沢駅で乗り換えることになりましたが、1本で行けるのはとても便利! 新幹線の車内はビジネスマンと私服姿の方が半々くらいの割合で、ほぼ満席です。

知らなかった!実は歌舞伎と縁が深い小松市

実は小松市は“歌舞伎のまち”なんです。なぜかというと、江戸時代の明和3年(1766)から続く子供歌舞伎の歴史があることや、歌舞伎十八番の内「勧進帳」の物語が生まれた安宅の関(あたかのせき)があるから。弁慶・富樫・義経の三役を市川團十郎や松本幸四郎、尾上菊五郎ら歴代の看板役者が演じてきた演目で、歌舞伎に詳しくない私でも勧進帳の名前は知っています。

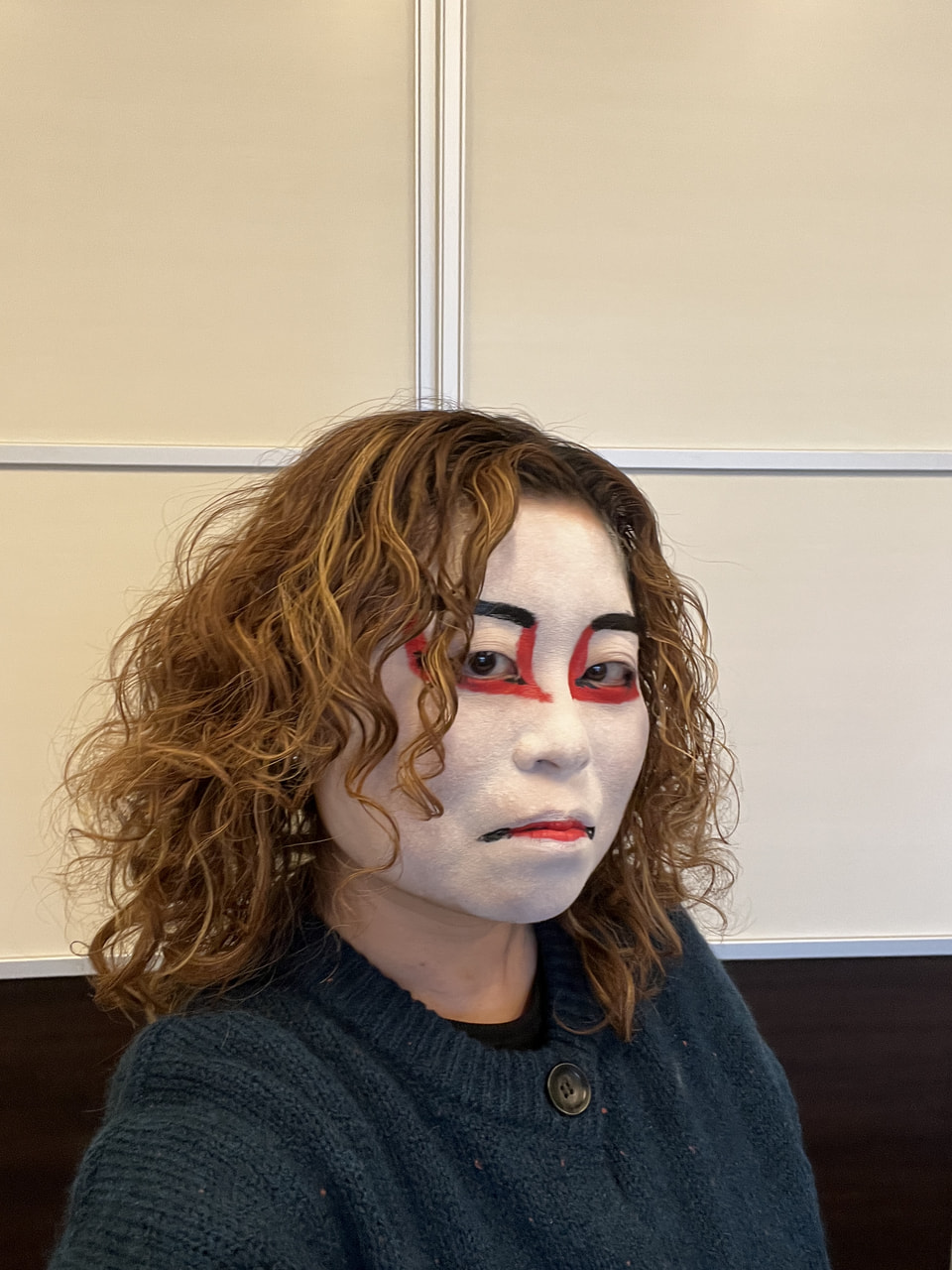

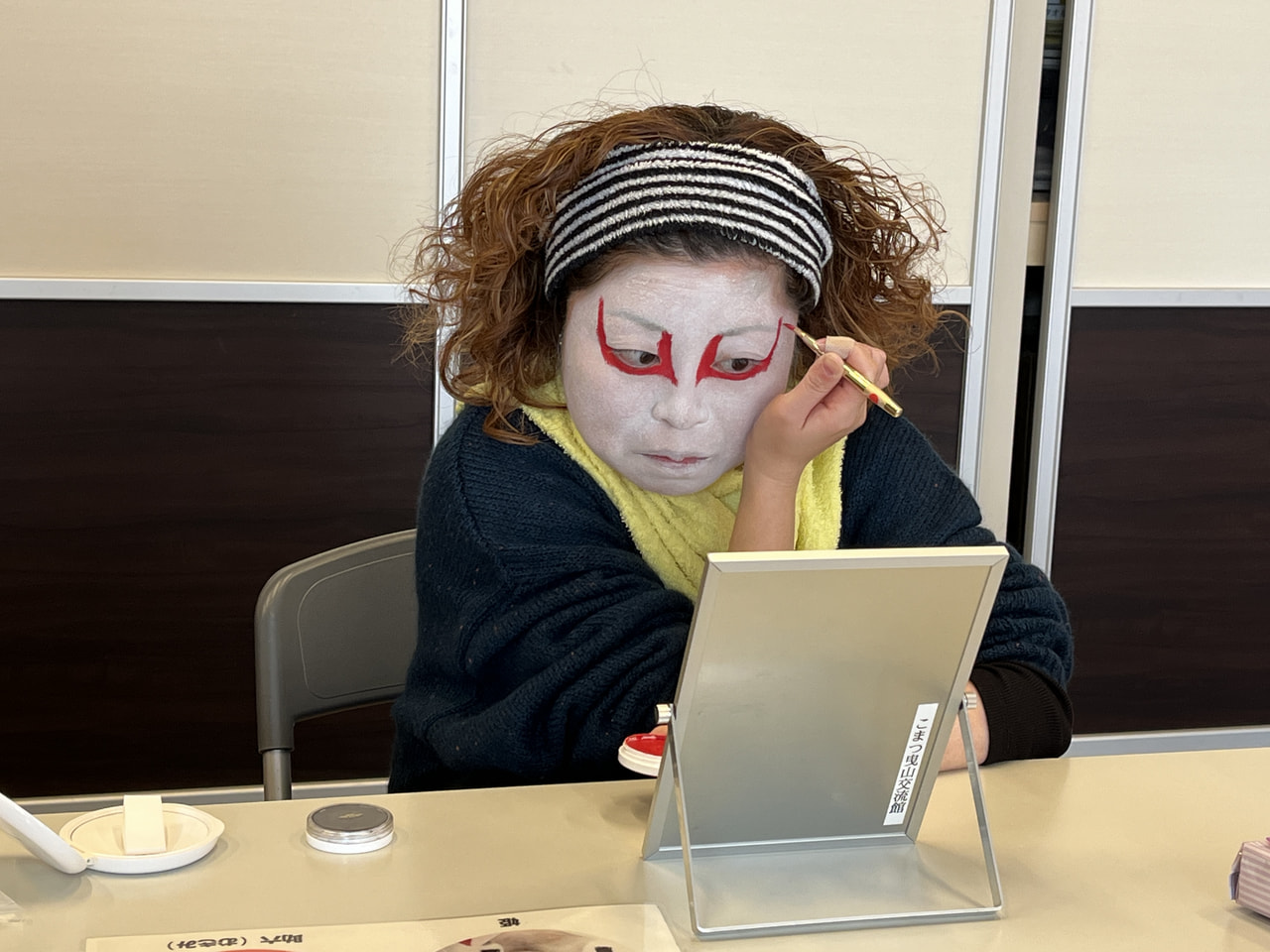

小松市と歌舞伎は縁が深いということで、市内にある「こまつ曳山交流館みよっさ」では歌舞伎風メイクや衣装を着ての撮影ができるんです。私も歌舞伎役者に変身してみたい!!ということで挑戦しました。

メイクは見本写真を参考に、セルフで行います。義経や弁慶、姫など数パターンから選べますが、私はビジュアル的に一番わかりやすい「助六」をセレクトしました。

眉毛や唇の色を白く潰して消し、その上から隈取などを施していきます。普段のメイクでは描かないところに筆を走らせるうえにアイテムの色味も強いので、顔面に絵を描いているような気分。

メイクが終わると今度は衣装に着替えます。私はカーディガンだけ脱ぎましたが、その日着ていた服の上からスタッフの中野浩子さんが着物を着せてくれました。歌舞伎風メイクの時点でテンションは爆上がりですが、衣装を着るとさらに上がりますね。もしかして私も舞台に立てるのでは、と壮大で幸せな勘違いができます(笑)。

ポーズもきちんと教えてくれるので安心です。ちなみに助六は二枚目の役。今でいう「イケメン」で、父親の仇を探しているのだそうです。

市内では毎年5月に「お旅まつり」という祭りが開かれ、そこで地元の子供たちによる「曳山子供歌舞伎」が行われています。曳山とは、いわゆる山車のこと。8つの町が1基ずつ所持していて、その上で子供たちが歌舞伎を披露する伝統なのだそう。年替わりで2つの町が芝居を披露する当番に当たるとのことで、子供の頃から自然と歌舞伎に触れられる町なんです。

中野さんは「曳山そのものも町によってデザインが異なるんですよ」と言って、施設内に展示されている曳山を近くで見せてくれました。

寺町の曳山は、屋根の四隅に「宝鐸」という揺れる飾りが付き、舞台の縁には螺鈿が施されています。天井には鳳凰の絵が描かれていました。

一方の西町は、土台の部分や欄干に金の飾りが。こちらの天井絵は、金泥の地に牡丹と唐獅子が描かれたものです。

曳山を見慣れないこともあって、パッと見はそんなに違いがないように思えたのですが、中野さんの説明を聞きながら間近で見ると全然違うことが分かります。他の町の曳山も、屋根が二重になっているなどそれぞれ違いがあるのだとか。祭りでは8基が一堂に会する日もあるとのことで、かなり見ごたえがありそうです。

DATA

こまつ曳山交流館みよっさ

住所:石川県小松市八日市町72-3

休館日:4月~11月 無休、12月~3月 毎週水曜日、年末年始(12月30日~翌1月1日)

HP:https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1057/2937.html

アクセス:JR小松駅から徒歩5分

※メイクや衣装などのみよっさ和文化体験は要予約

鮮やかな色が出るか⁉期待しかない九谷焼の絵付け体験

今回の旅行で私がぜひ挑戦したかったのが九谷焼の絵付け。加賀市や小松市、能美市、金沢市など、石川県南部で作られる、自然や動物などの模様を華やかな色彩で描いた陶磁器です。あの鮮やかな色使いでの絵付け、自分でもぜひやってみたかったんですよね。

そこで今回「ゆのくにの森」という工芸体験施設を訪れました。ここには全部で17の館があり、そのうち11の館では九谷焼の絵付け体験とろくろ回し体験をはじめ、なんと50種類以上の伝統工芸体験ができるんです。

体験ができる「九谷焼の館」に向かう道中には、古民家があちこちにあって趣があります。施設内の古民家はどれも移築したもので、それまでは実際に人が住んでいたのだそう。

九谷焼の絵付けは、真っ白な器にゼロから絵付けをするものと、下絵が描いてある器に色を塗るものとの2種類があります。最初はゼロから絵付けしようと思ったのですが、スタッフさんから「1時間以上かかる方が多い」と聞き断念。どんな模様にするかイメージがある方にはぜひやってみてほしい!

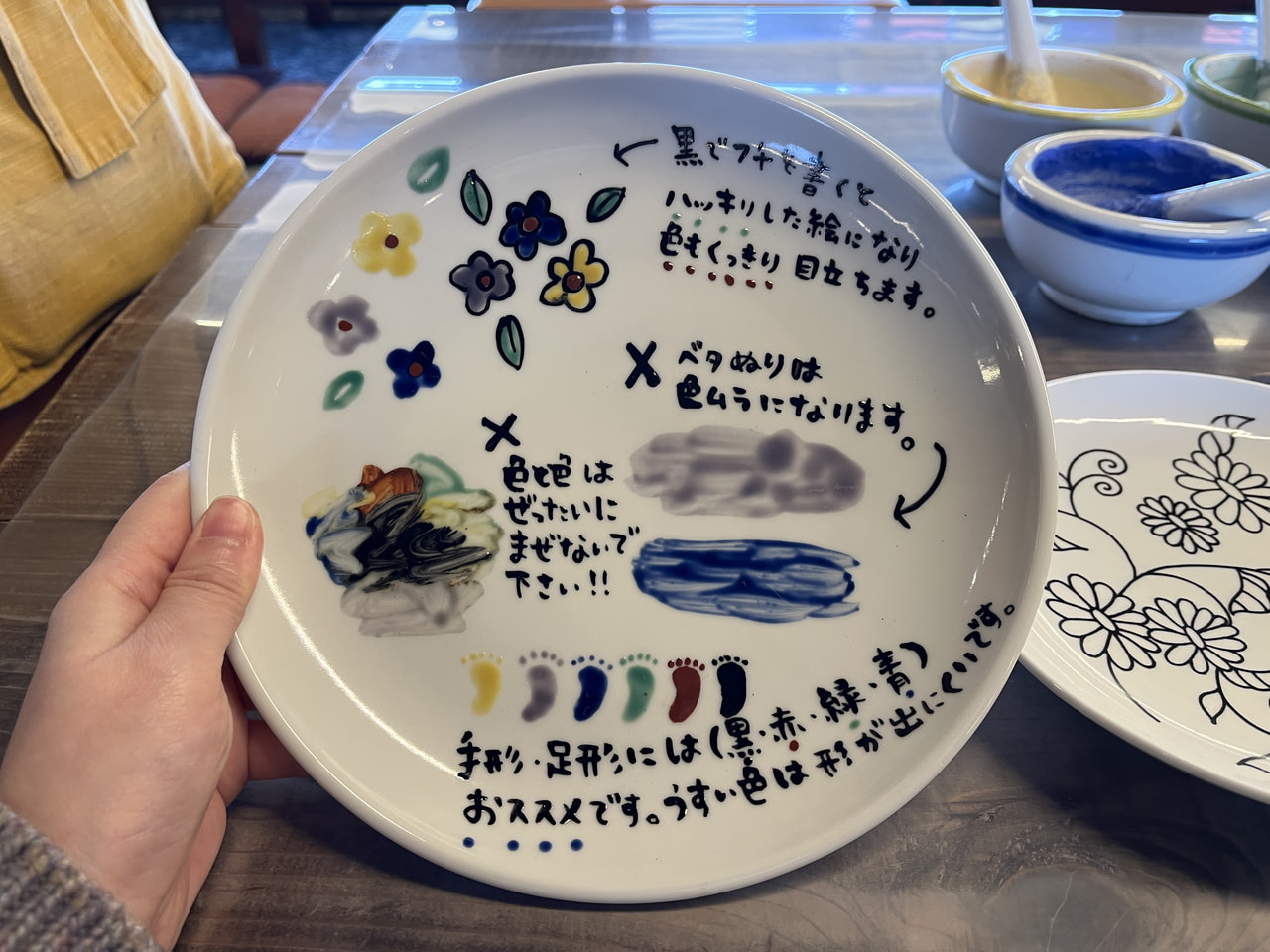

九谷焼は「九谷五彩」と呼ばれる基本の5色(緑、黄、紫、紺青、赤)で描かれます。こちらの施設ではそれに黒を加えた6色を用意。スタッフさんの「厚めに塗ったほうが、焼いたときにツヤが出てぽってりした感じに仕上がりますよ」とのアドバイスを元に、私も絵付けに挑みました。

面白いと思ったのが、はみ出したり間違えても、絵の具が乾く前に拭き取ればリカバリーが効く点。よくある絵付けだと元の色が器にしみこんでしまうと思うのですが、こちらはスッと拭き取れて色が残らないので塗り直しが簡単でした。

塗り絵タイプは40分程度で終える方が多いそうですが、私は1時間ほどかかりました。色分けしたり線をなぞったりしたからか思いのほか時間がかかってしまいましたが、でも塗っているうちにこだわりたくなってくるんですよね。

このあと乾燥させて焼き上げ、2ヵ月後をめどに完成品を発送してくれます。私のお皿はどんな感じの色が出るのか、届くのが楽しみ!

待ち遠しすぎて、施設に併設されているおみやげ店で九谷焼のアイテムをいくつか購入しました。スタンダードな柄と、海の上を鳥が飛んでいる柄の豆皿は日々のおやつを乗せるのにちょうどよさそう。急須はきれいな緑色にひと目惚れ! 九谷焼は柄物ばかりだと思っていたので、こういうのもあるんだ!と驚きました。マグカップ約1杯分のお茶が淹れられるサイズで使いやすく、さっそく愛用しています。

DATA

加賀 伝統工芸村 ゆのくにの森

住所:石川県小松市粟津温泉ナ-3-3

定休日:木曜日(祝日は営業)

HP:https://yunokuninomori.jp/

アクセス:JR加賀温泉駅からタクシーで20分

とにかく何かの「体験」がしたくなったら小松に行こう

いろいろな体験ができて大満足の小松の旅。歌舞伎と縁がある街だということを知りませんでしたし、歌舞伎メイクをすると「こんな位置までラインを引くの!?」「唇の端に黒を乗せることで口の“への字”感を強調しているんだ」と驚きと発見がありました。九谷焼の絵付けでは5色をいかに塗り分け、濃淡をつけるかに心を砕くことに。「ゆのくにの森」にはほかに越前和紙漉きや金箔貼りの体験などもありましたし、小松は体験モノが豊富でとにかく楽しめること間違いなしです!

(グルメ編はこちらから)