つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は長野県長野市の旅の様子をお届けします!

長野市ゆかりの武将といえば、真田家が思い浮かびます。長野市南部にある松代町は、真田信繁(幸村)から始まる真田十万石の城下町。城跡を散策するのはもちろん、松代藩文武学校での鉄砲体験など、ちょっとレアな体験もしてきましたよ! 個人的にはご当地グルメ、おやきの手作り体験も欠かせません!

(善光寺詣り編はこちらから)

「天然の要塞」って本当にあるんだ!松代城跡を散策

まずはまちを代表する「松代城跡」から。この日はとても暑かったのですが、歴史好きっぽい人がちらほら足を運んでいました。

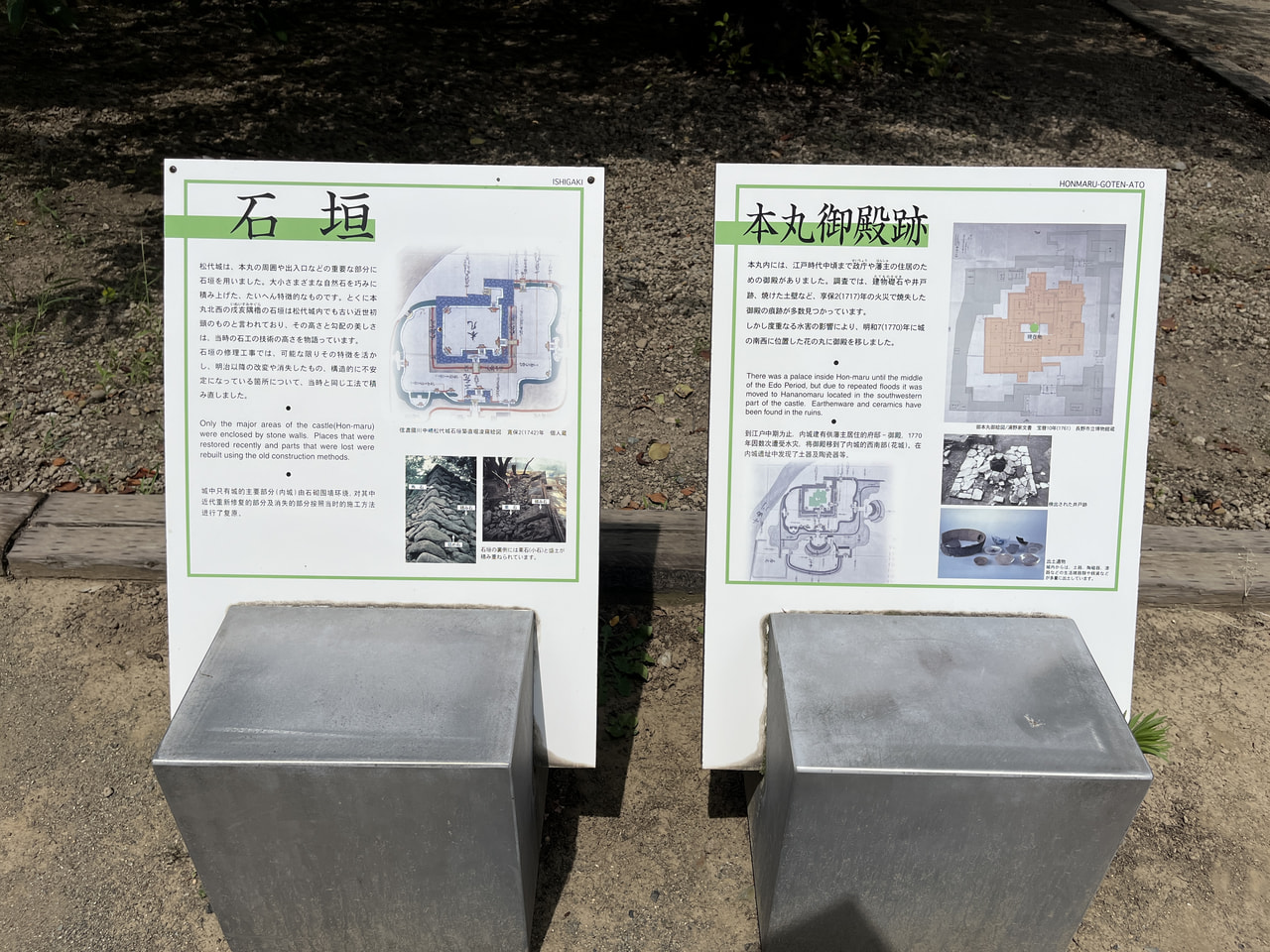

松代城は真田家の居城。1622年に初代松代藩主の真田信之が上田から松代へ移って以降、約250年10代にわたりこの地を治めました。

現在は石垣やお堀などが残るのみですが、当時の雰囲気は感じられます。一番大きい「太鼓門」は、藩士に登城時刻を知らせたり、緊急連絡をするための太鼓が備えられていたのだそう。

ちょっと感動したのは二の丸から千曲川(信濃川)方面を望んだとき。山や川のすぐそばにお城を建てて「自然の城壁」「地形を生かして城の守りを固める」などといわれることがありますが、まさにそんな感じでした。

DATA

松代城跡

住所:長野県長野市松代町松代44

HP:https://www.sanadahoumotsukan.com/facility_detail.php?n=7

アクセス:「松代駅」バス停から徒歩5分

文武学校でスナイパー修行!?

松代城跡の周辺は武家屋敷のような街並みになっていて、散策がとても楽しい場所。まるで江戸時代にタイムスリップしたみたいな雰囲気で、道の向こうから侍や町娘が歩いてきても驚かない気がします。

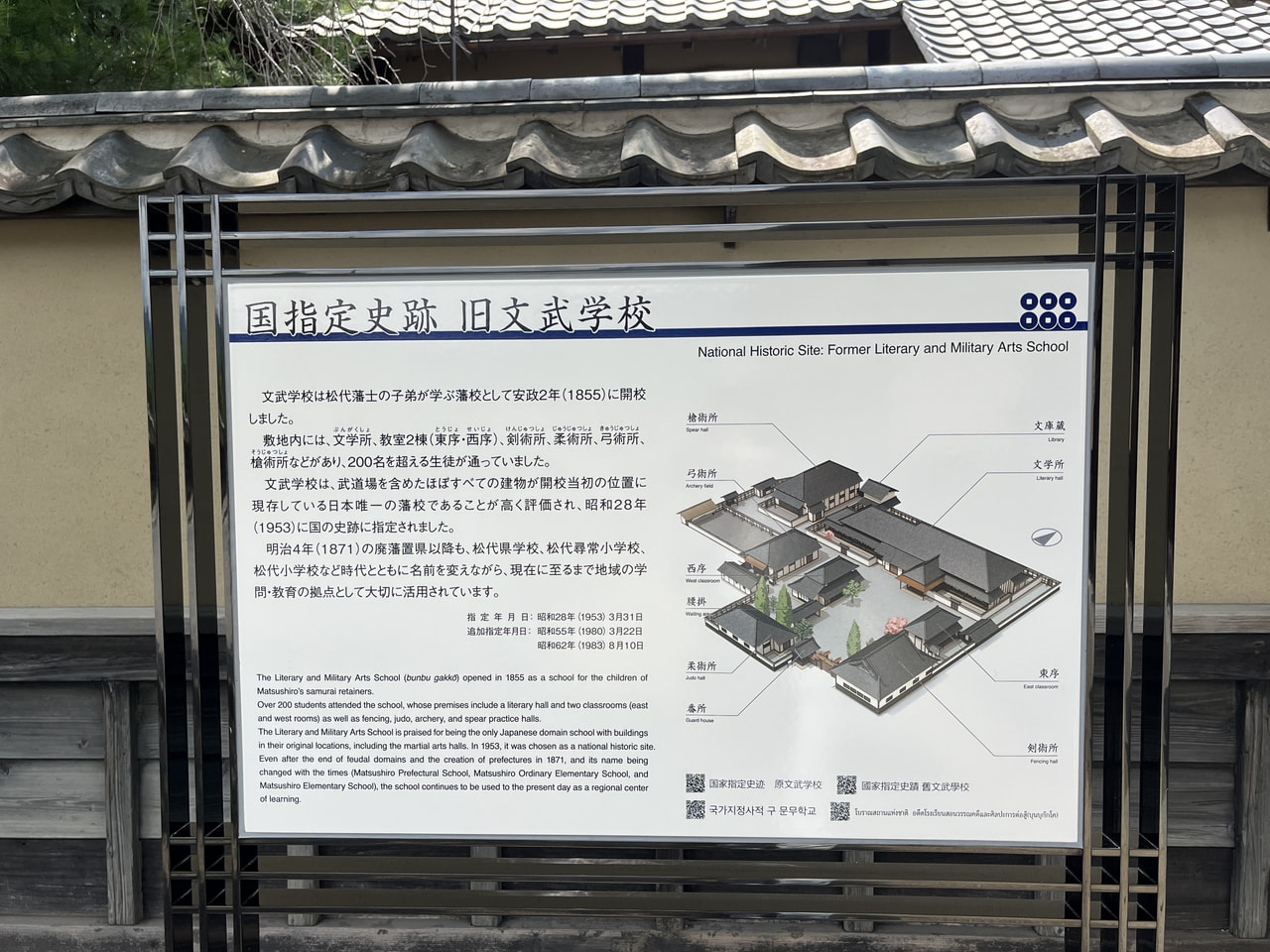

「松代藩文武学校」はそんな街並みの中に自然に溶け込んで建っています。八代藩主の真田幸貫が文武を奨励するために発案した学校で、開校当時の姿を見ることができます。

ここではなんと、砲術体験ができるんです。もちろん本物ではなくバーチャルなのですが、火縄銃・スペンサー銃・臼砲の3種類を用意。ぜひやってみたい!と鼻息も荒く柔術所の戸を開けました。

火縄銃を持ち上げるとかなり重くて驚きました。重さや形、構造はできるだけ本物に似せているそうで、3.2kgもあるそうです。長さもあるのでグラグラして重心が定まらず、こんな重いものを持っていた当時の人たちってすごいですね…。

銃身が長くて、扱うのが難しい! 弾は的から外れ、スクリーンには「はずれ。未熟者」という文字が浮かび上がりました。未熟者の私ですがスペンサー銃ならいけるかも!ということで銃を代えて再度挑戦。スペンサー銃は大河ドラマ「八重の桜」で綾瀬はるかさん演じる山本八重が使っていた銃なのですが、火縄銃よりさらに重くて3.7kgもあります。これを扱っていた八重さんすごすぎる。

最後の臼砲は、砲弾を入れて火をつけると発射する小ぶりの大砲のようなもの。砲台を回転させて狙いを定めるのですが、一番狙いにくくて難しかったです。結果は案の定ハズレ。

実際に各建物の中に入ることもできます。江戸時代の武家の子どもたちはここで勉強したり運動(柔術を運動といっていいのかわかりませんが)していたんだなあ、と思うと、なんだか自分が小学生だった頃が懐かしくなりました。

DATA

松代藩文武学校

住所:長野県長野市松代町松代205-1

休館日:年末年始(12月29日~1月3日)

HP:https://www.sanadahoumotsukan.com/facility_detail.php?n=3

アクセス:「松代駅」バス停から徒歩5分

縄文時代から親しまれていた名物「おやき」を求めて

長野駅から松代町まではタクシーで30分くらい。話は前後しますが、松代城跡に向かう道中で、長野のご当地グルメ「おやき」の手作り体験ができる施設があるということで立ち寄りました。おやきの代表的なメーカーの一つ、「いろは堂」が運営する「おやきファーム BY いろは堂」です。

ここではおやきを販売しているほか、製造工場の見学やおやき手作り体験ができます。おやきとは小麦粉などを使った生地で野沢菜や切り干し大根、あんこなどを包んだ食べ物。私も何度か食べたことがあって、特に野菜、おかず系がお気に入りなんです。

手作り体験では「おやきとは」という簡単なレクチャーを受けた後、野沢菜とあんこの2種類を作ることができます。レクチャーしてくれた伊藤友香さんによると、おやきの歴史は古く、なんと縄文時代の遺跡から粉を焼いて食べていた跡が見つかっているのだそう。そんなに昔から!

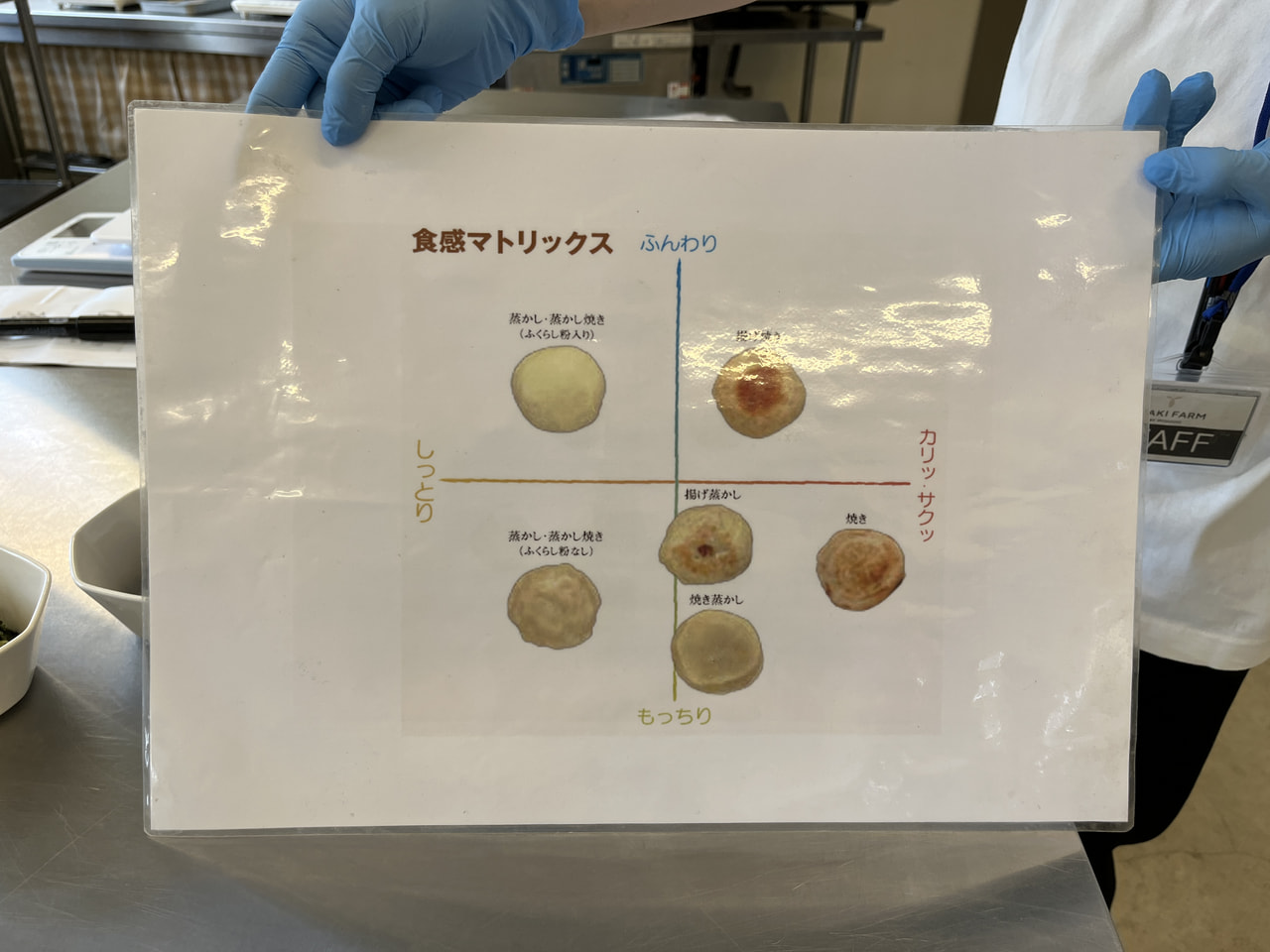

昔はどこの家庭でも作られていたおやき。かつては囲炉裏の灰の中で蒸し焼きにして、周りについた灰を落として食べる「灰焼きおやき」が主流でしたが、今は焼いたり蒸したりして作られています。

レクチャーが終わると、あらかじめ用意された生地を伸ばし、具材を包み、実際に揚げるところまでを体験することができます。おやきの生地はパンのようにふわふわで弾力があり、押すと反発する感じ。そこに具材を詰めていくのですが、これが「本当に入るの?」という量を詰めるんですよ。

「まだいけます!」と伊藤さん。「本当に!?」と私。「ギュッと押し込むようにして詰めながら、周りの生地を広げていってください」というアドバイスのとおりにやると、不思議なことにどんどん具材が入っていきます。これ、福島市への旅の回で薄皮まんじゅう作りをした時の経験が生きるやつ! 量に決まりがなければ無限に入りそう。

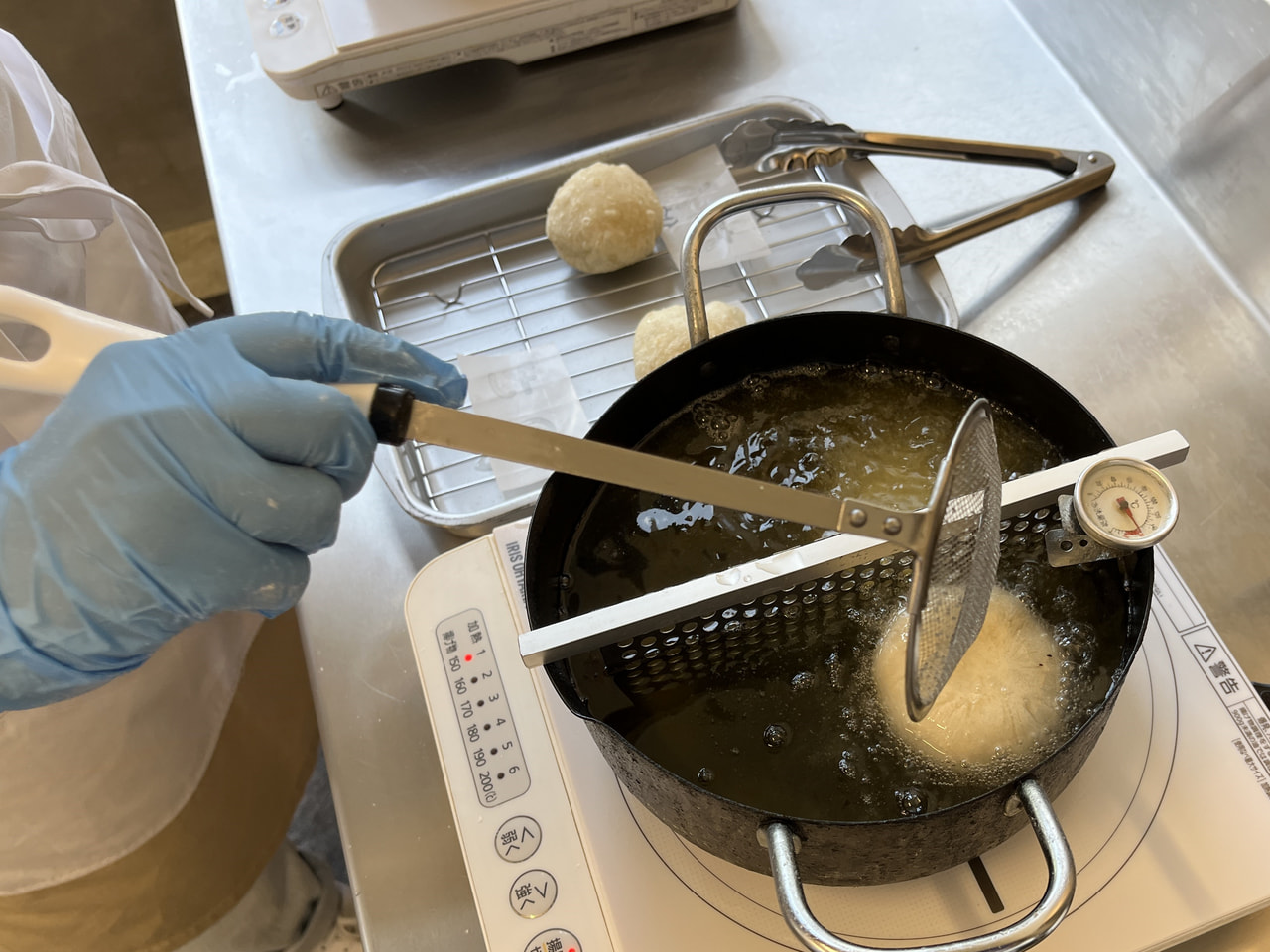

いろは堂のおやきは揚げ焼きスタイルなので、作ったおやきは油の中へ。いったん沈んだおやきが浮いてきたら取り出してオーブンで焼き上げます。

おやきは持ち帰ることもできますが、私はアツアツのうちに食べたかったのでイートインスペースでいただくことにしました。揚げているから表面はカリッとしていて、噛みしめるともちもちふわふわで、揚げパンみたいな食感でおいしい!

工場見学ゾーンは通常撮影禁止ですが、今回は特別に中に入らせてもらいました。工場では1日平均1万個、年間500万個のおやきを作っていて、その工程の大半が人の手で行われています。生地の計量などは機械化されていますが、包むのも揚げるのもなんとすべて手作業! 地元で親しまれているグルメだからこそ、地元の皆さんの手がしっかり入ってよりおいしいおやきになっているんですね。

伊藤さんは兵庫県出身で、おやきにはなじみがなかったのだそう。「兵庫県の洋菓子文化をちょっと組み合わせて、あんことバターの『あんバタ』おやきを販売したらとても人気で。まだまだおやきにはポテンシャルがあると思いますね」と伊藤さん。これからどんなおやきが出るのか私も楽しみ!

DATA

おやきファーム BY いろは堂

住所:長野県長野市篠ノ井杵淵7-1

定休日:不定休

HP:https://irohado.com/pages/oyaki-farm#information

アクセス:「水沢典厩寺」バス停から徒歩2分

黄金色の湯で金運も上がりそう!松代荘で日帰り温泉

歩き回って遊び回って汗を流したくなった私は、ひとっ風呂浴びるために「松代荘」に向かいました。松代荘は日帰り温泉も宿泊も楽しめる、天然温泉施設です。

ここの温泉の特徴はなんといってもその色。金色なんです。支配人の中山靖さんによると「温泉法で定められた20種類の温泉成分のうち、11種類が含まれています。なかでも鉄分が特に多く含まれているため、空気中の酸素と反応して金色になるんです」とのこと。

「天然温泉100%で鉄分の温泉はめずらしいので、ファンも多くいらしゃいます」という中山さんの言葉通り、15時くらいの時間でしたが地元の方でにぎわっていました。平日は比較的年配の方が多く、週末は若い方が多いとのことで、年齢を問わず人気の温泉です。

また、湯上がりグルメとして人気なのが喫茶コーナーのソフトクリーム。ふつうのソフトクリームの2倍くらいの高さがあってかなりボリューミーですが、さっぱりしていてほてった体にじんわり染みておいしい…。

DATA

黄金の湯 松代荘

住所:長野県長野市松代町東条3541

休館日:年1回メンテナンスのため休館(詳しくはHPを確認)

HP:https://www.matusirosou.com/

アクセス:「松代駅」バス停からタクシーで5分

戦国ファンでもそうでなくても行く価値あり!

松代町は真田家の城下町の名残を感じられて、少しでも歴史に興味がある人はとても楽しく過ごせます。興味がなくても、いい温泉とグルメがあるから大丈夫! 長野駅から少し離れていますが、道中にはおやきファームのほか、今回は立ち寄れませんでしたがあの「川中島の戦い」で知られる古戦場もありましたし、足を伸ばして訪れる価値ありですよ!

(善光寺詣り編はこちらから)