10月24日、さいたま市と連携自治体は、ソニックシティホール 国際会議室(さいたま市大宮区)にて、東日本の各都市の連携による地方創生及び地域の活性化に向けた成果報告と今後の取組について協議する「第11回 東日本連携・創生フォーラム」を開催した。

今年も東日本の連携都市がさいたま市に集結

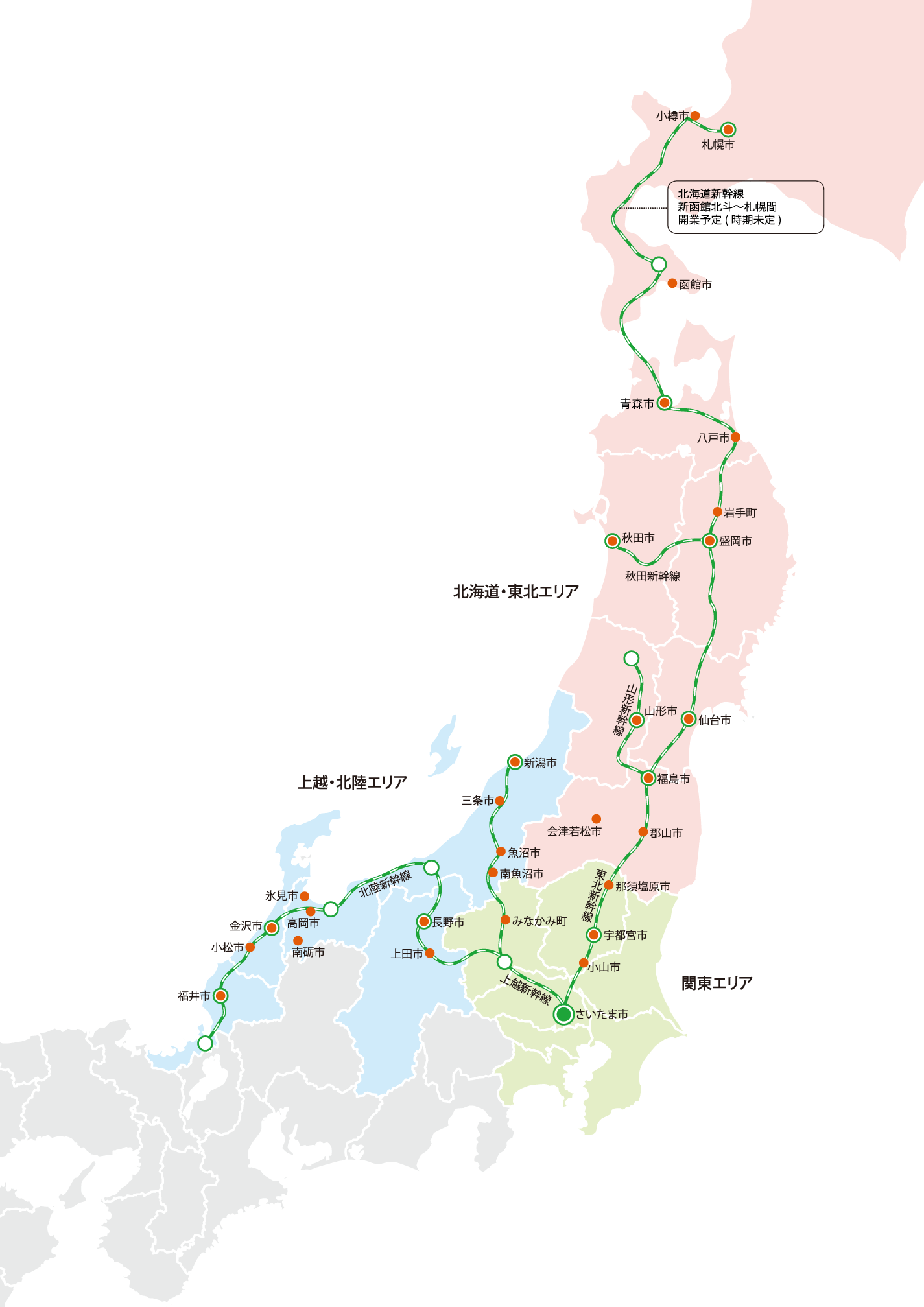

「東日本連携・創生フォーラム」は、平成27年から東日本の北陸新幹線及び北海道新幹線沿線自治体の首長が参加し、経済・観光事業等における連携を促進するための取組を協議する場として開催され、今年で10回目。「東日本連携・創生フォーラム」は、平成27年から東日本の新幹線沿線自治体の首長が参加し、経済・観光事業等における連携を促進するための取組を協議する場として開催され、今年で11回目。

本フォーラムを構成するのは、札幌市、函館市、小樽市、青森市、八戸市、盛岡市、岩手町、仙台市、秋田市、山形市、福島市、会津若松市、郡山市、宇都宮市、小山市、那須塩原市、みなかみ町、新潟市、三条市、魚沼市、南魚沼市、高岡市、氷見市、南砺市、金沢市、小松市、長野市、上田市、福井市、さいたま市の30都市。このうち、22都市が本会議に出席した。本フォーラムを構成するのは、札幌市、函館市、小樽市、青森市、八戸市、盛岡市、北上市、岩手町、仙台市、秋田市、山形市、福島市、会津若松市、郡山市、宇都宮市、小山市、那須塩原市、みなかみ町、新潟市、三条市、魚沼市、南魚沼市、高岡市、氷見市、南砺市、金沢市、小松市、長野市、上田市、福井市、さいたま市の31都市。このうち、16都市が本会議に出席した。

フォーラムの冒頭、主催者を代表してさいたま市の清水勇人市長が挨拶。「当初17都市でスタートした連携の輪は現在31都市まで拡大した。このフォーラムが新たな出会いや交流を生み出し、これまで築き上げてきた関係をさらに強固にする場としたい」と述べ、参加者へ活発な意見交換を呼びかけた。

その後、各市の代表より近況報告を交え挨拶があった。(挨拶順)

さらなる広域連携を目指す3つの新たな取り組み

本フォーラムで新たな取り組みとして議題に挙がったのは以下の3項目。

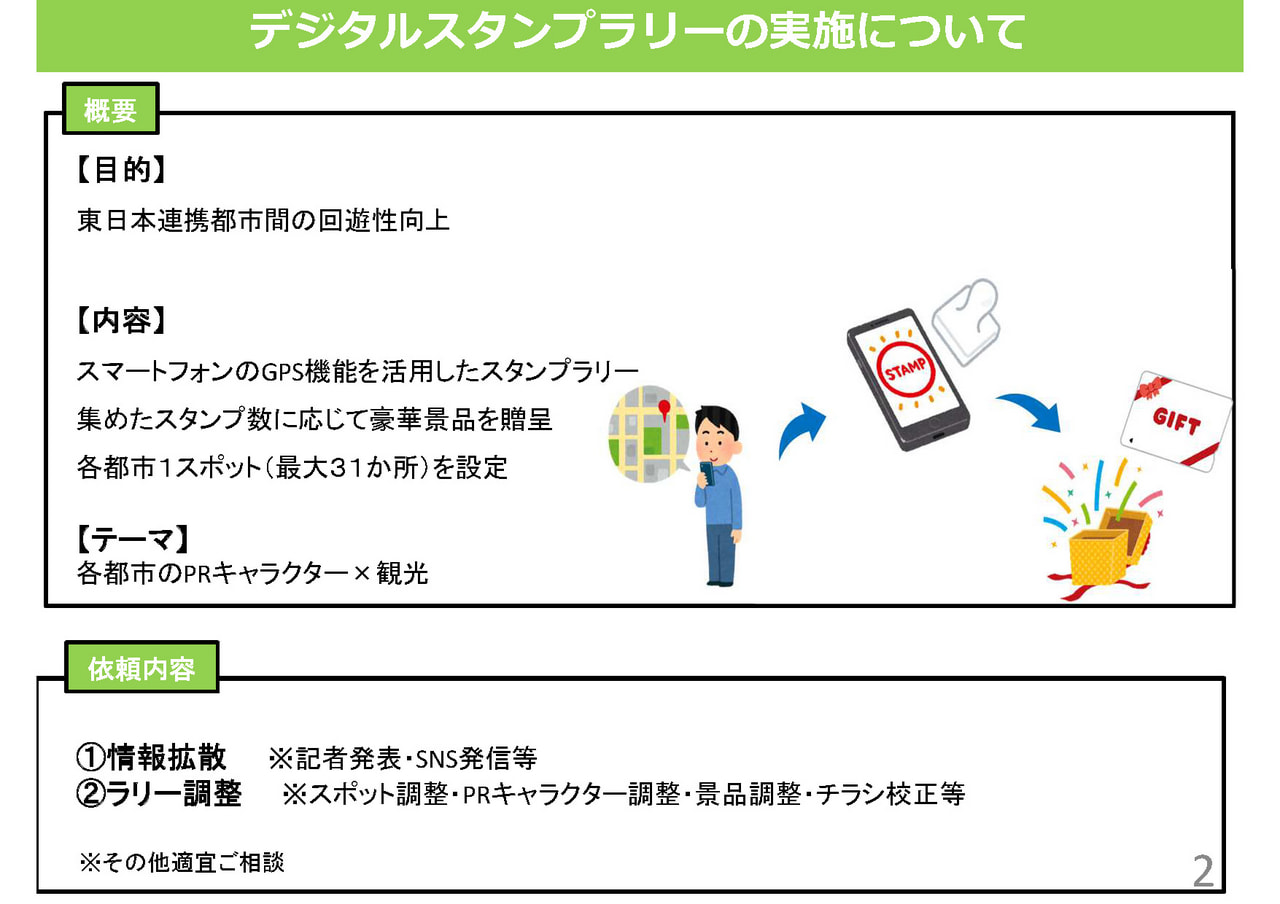

■デジタルスタンプラリーの実施

まず最初に、さいたま市の清水勇人市長より提案されたのは、令和8年度中に、各都市のPRキャラクターをテーマとして開催する「デジタルスタンプラリー」の実施について。参加者は各都市に設定されたスポットを巡り、集めたスタンプの数に応じてプレゼント抽選に参加できる。

那須塩原市の渡辺美知太郎市長は、「スポット選定においてターゲットを絞るなど工夫すれば、より効果的な企画になる」と意見を述べた。また、郡山市の大嶋直人総合交通政策課長も「景品だけでなく、各都市に関心を持ってもらい、回遊性向上につながることを期待する」と賛意を示し、参加都市全体で事業を盛り上げていくことを確認し、満場一致で採択された。

■観光施策等研修ツアーの実施

続いて、連携都市の観光担当職員間の交流促進と知見向上を目的とした「観光施設等研修ツアー」が提案された。

これは、令和8年度中に、ホスト都市となる長野県上田市で実施され、参加者は現地の観光施設などを視察し、施策を学ぶとともに、グループワークなどを通じて職員間のネットワークを構築するという試みだ。

ホスト都市となる上田市の観光シティプロモーション課課長補佐である清水一郎氏は、「真田氏ゆかりの地や高原、温泉などポテンシャルの高い地域。7月上旬の開催を予定しており、皆様との交流を深める貴重な機会としたい」と参加を呼びかけた。

この取り組みに対し、みなかみ町の阿部賢一町長は、「職員が互いに学び、研鑽を高めることは非常に重要。ぜひ参加したい」と述べ、連携の意義を強調した。各都市の観光施策に新たな視点をもたらす貴重な機会として、本事業も採択された。

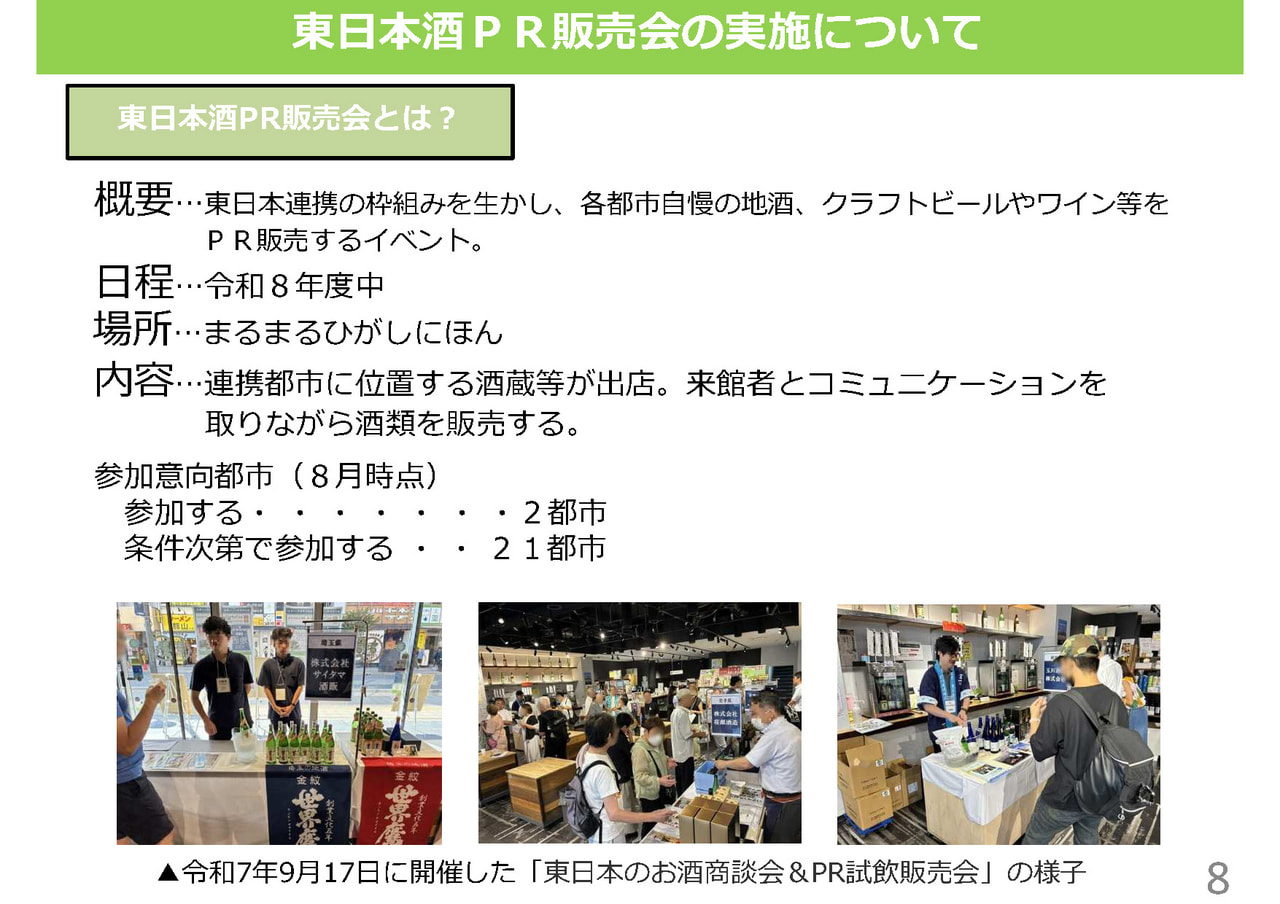

■東日本 酒PR販売会の実施

3番目に、各都市が誇る酒類をPRする「東日本 酒PR販売会」の実施が提案された。

令和8年度中に、東日本連携の枠組みを利用し、さいたま市大宮駅前の物産館「まるまるひがしにほん」を会場に、各都市自慢の地酒やクラフトビール、ワインなどを、酒蔵や自治体職員が来場者と交流しながらPR・販売するという新イベントの開催の提案。事前のリサーチでは23の自治体から参加の意向が示されている。

会津若松市の室井照平市長は、「会津は日本有数の酒どころ。多くの蔵元が全国新酒鑑評会で金賞を受賞しており、地域を挙げて参加したい」と力強く参加意向を表明。また、金沢市の上寺武志経済局長は、能登半島地震で被災した酒蔵の復興支援酒を紹介し、「日本酒以外にクラフトビールやジンもあり、本イベントの活用を検討したい」と語った。

こちらの事業も、各都市の魅力発信と産業振興につながるイベントとして、全会一致で採択された。

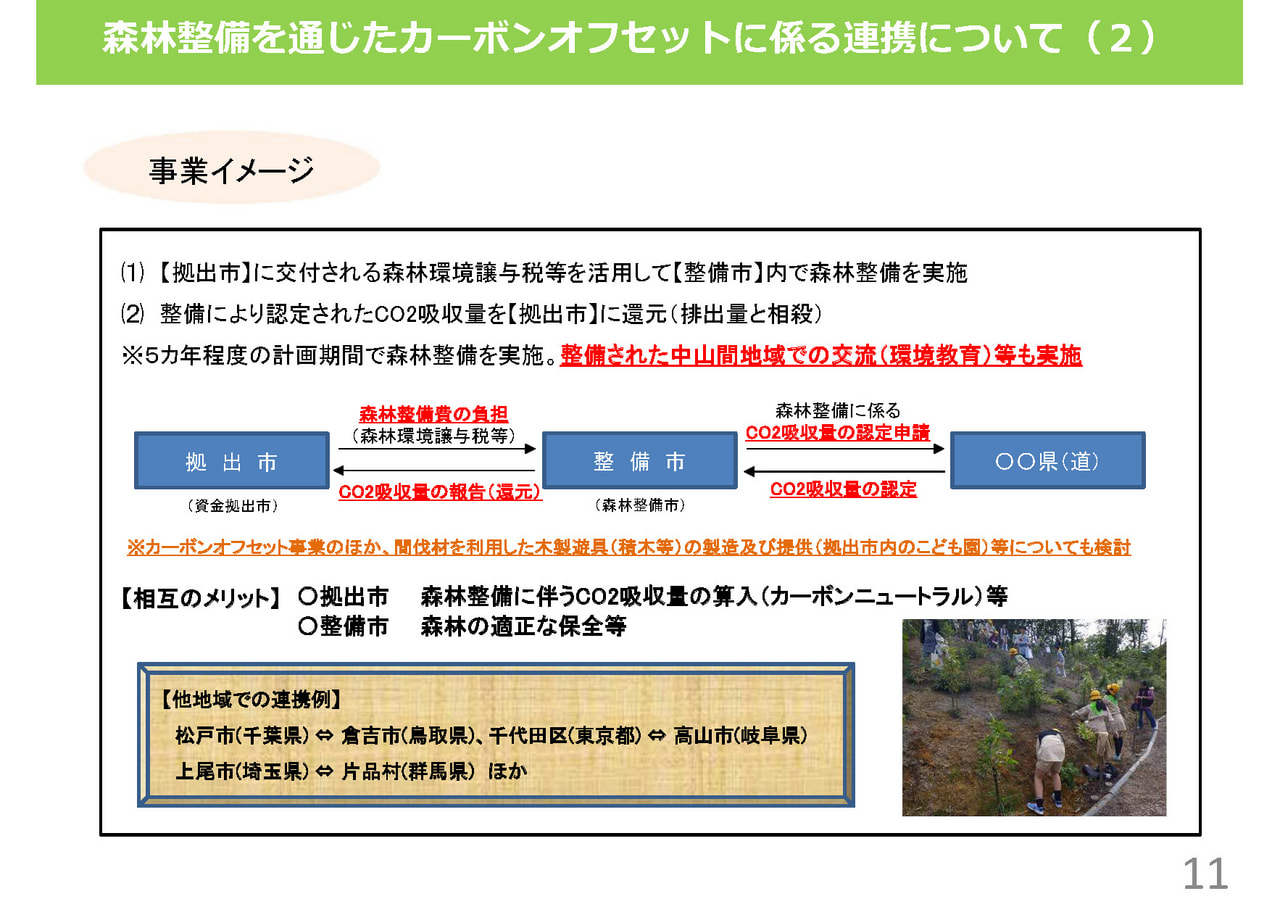

森林整備を通じ、カーボンオフセットでも連携を模索

次に、小松市から「次年度に向けた取組ついて」として、2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、連携都市間にてカーボンオフセット事業を加速させていく取り組みが提案された。

これは、各自治体に交付される森林環境譲与税等を活用し、森林整備を行う他の自治体を支援。支援を受けた整備自治体からは、整備された森林に認定されたCO2吸収量を支援金を拠出した自治体に還元するという事業。今後、各自治体の参加の意向をリサーチし、次年度の実施課題のテーマとして提案された。

施設活用とイベント連携が生んだ賑わい

続いて、本年度実施された連携施策について8件の成果報告がなされた。

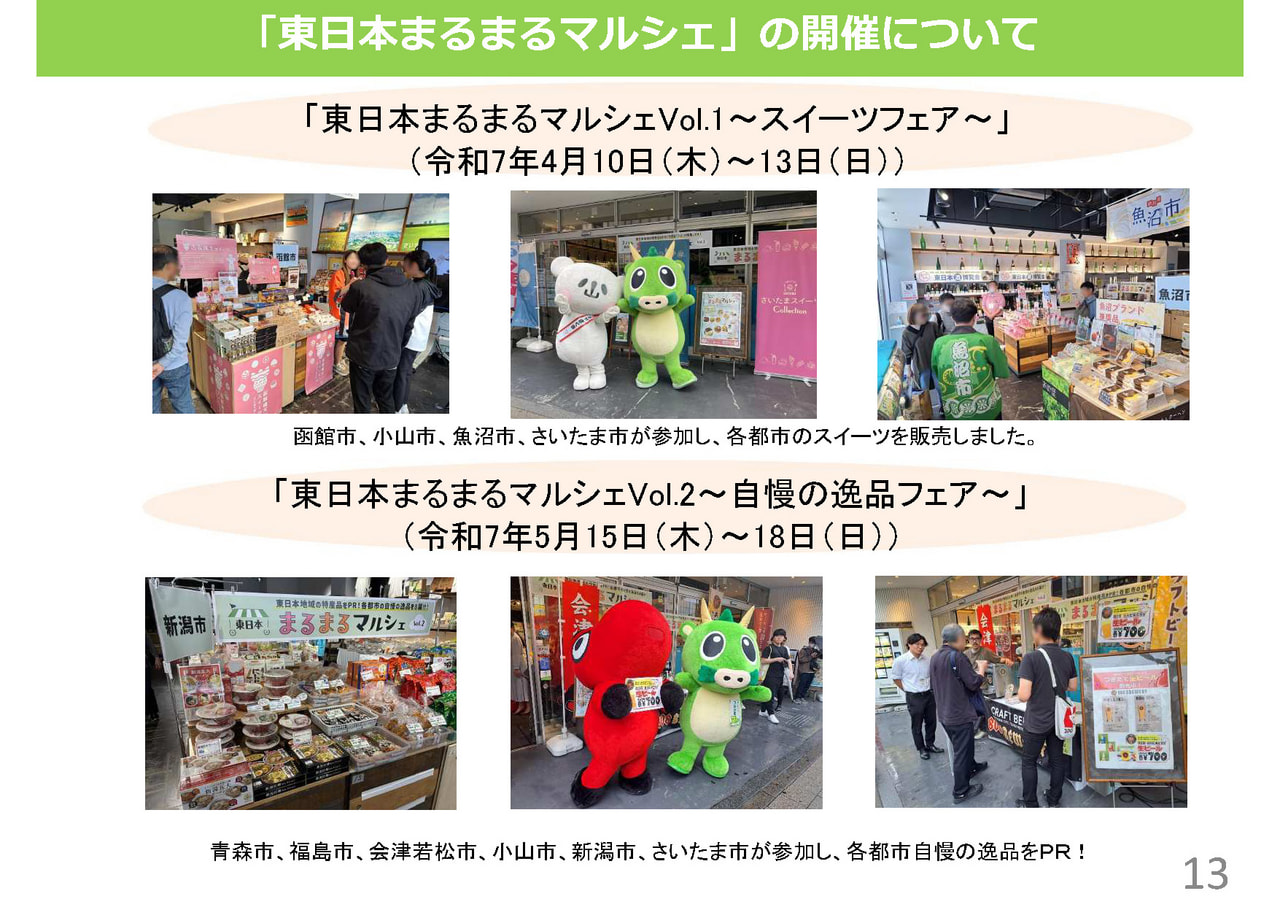

■「東日本まるまるマルシェ」の開催について

まずはじめに、連携の拠点施設ともなっている「まるまるひがしにほん」を活用したイベント「東日本まるまるマルシェ」について、各都市から成果が報告された。

福島市の杉内剛商工観光部長は、「東日本まるまるマルシェ」への出店が大変な盛況だったと報告。「他の市と相互に連携することで来場されるファン層も広くなり、継続した取り組みに期待している」と述べた。

新潟市の関川丈彦観光・国際交流部長は、「日本で一番ラーメンを愛する街」として市の5大ラーメンを販売したことに触れ、「ラーメンの味の違いや地域の特色を紹介することで、多くのお客様に本市の食や魅力に触れていただいた」と、プロモーションの成功を語った。

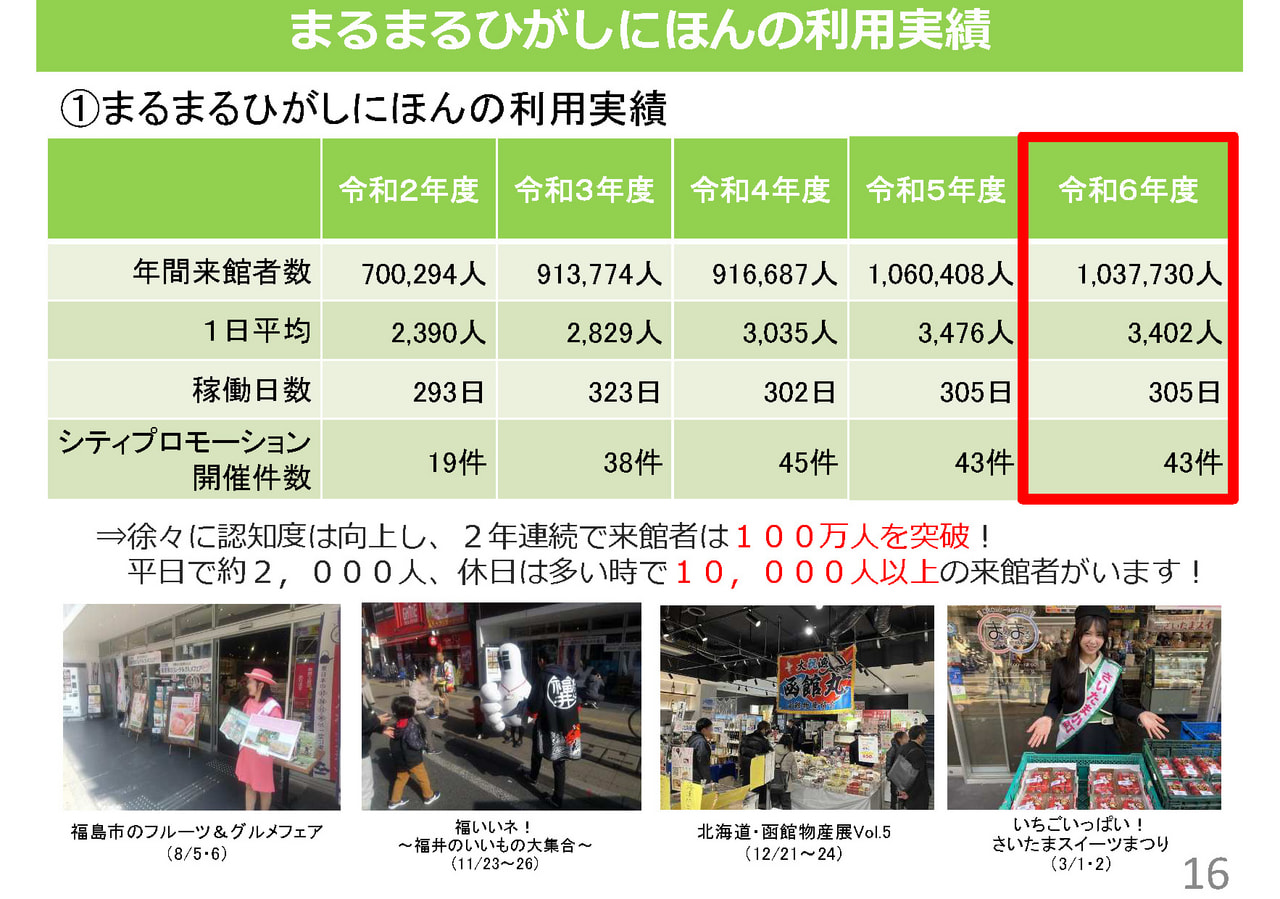

■まるまるひがしにほんの利用状況について(さいたま市)

さいたま市の清水市長は、「まるまるひがしにほん」の年間来場者数が2年連続で100万人を突破したことを報告。市内の小中学生がビジネス体験をする「さいたまあんとれすくーる」で連携都市の商品を販売したところ、子どもたちの熱心なPRでほぼ完売したエピソードを紹介した。また、北茨城市や輪島市の復興支援イベント、市内飲食店と連携都市の食材をつなぐ商談会など、多様な活用実績を説明した。

岩手町の佐々木光司町長は、同施設を「素晴らしい物産交流のステージ」と評価。「今後は物産交流を通じて、連携関係人口・交流人口の増加というプラス志向で関わっていきたい」と意欲を示した。

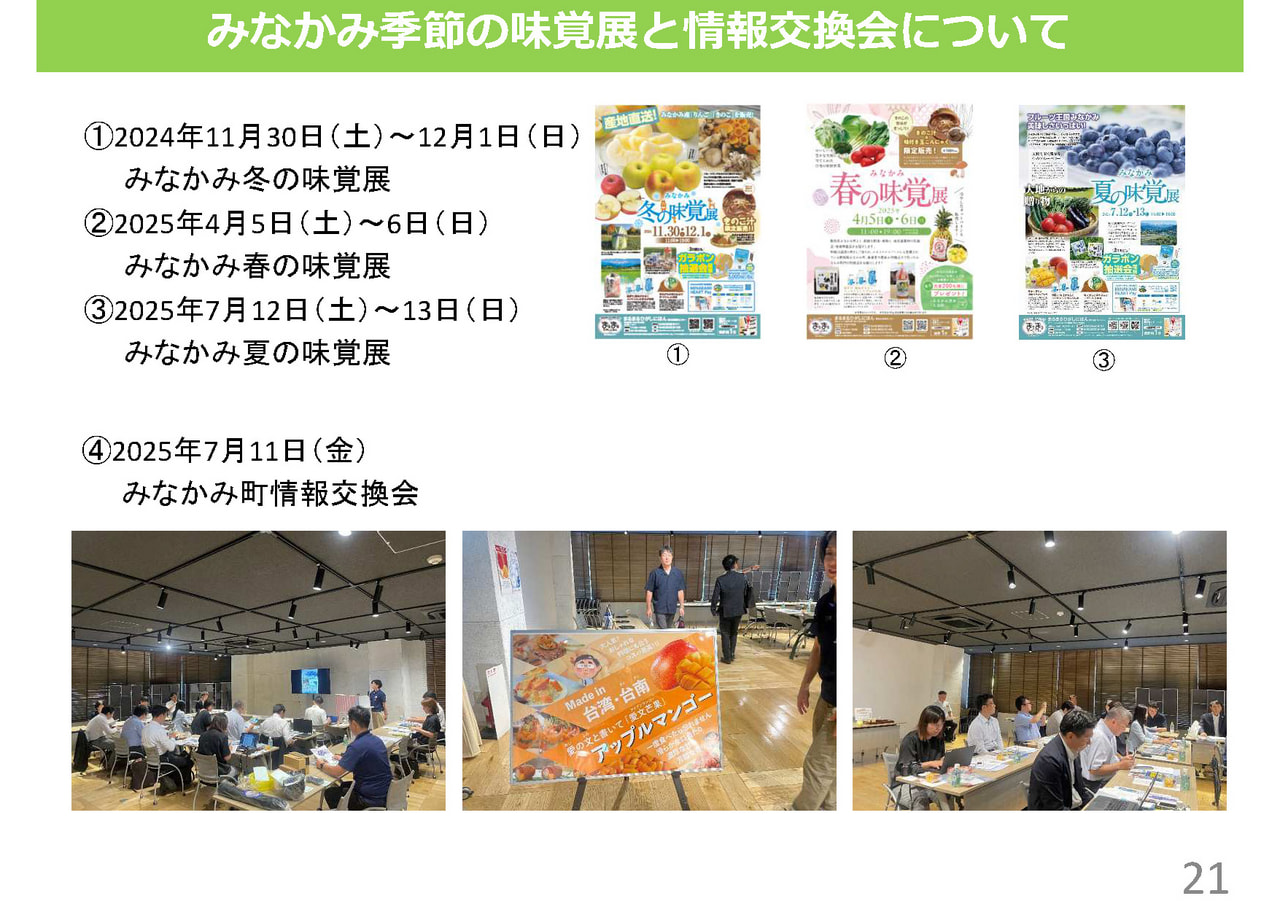

■みなかみ季節の味覚展と情報交換会について(みなかみ町)

みなかみ町の阿部賢一町長は、同町が実施した「季節の味覚展」がリピーターも多く好評であると報告。また、首都圏のメディアや旅行会社を対象とした情報交換会が功を奏し、スキーツアー客がコロナ禍以前の状況に近づいていると述べた。

■「つなぐ旅~東日本~」インスタグラムについて(さいたま市)

さいたま市の清水市長は、連携都市合同のInstagramアカウント「つなぐ旅東日本」の運用と、桜フォトコンテストの開催について報告。コンテストでは応募者の半数が連携都市の地域外からであり、「東日本地域への誘客や周遊の促進につながった」と分析した。

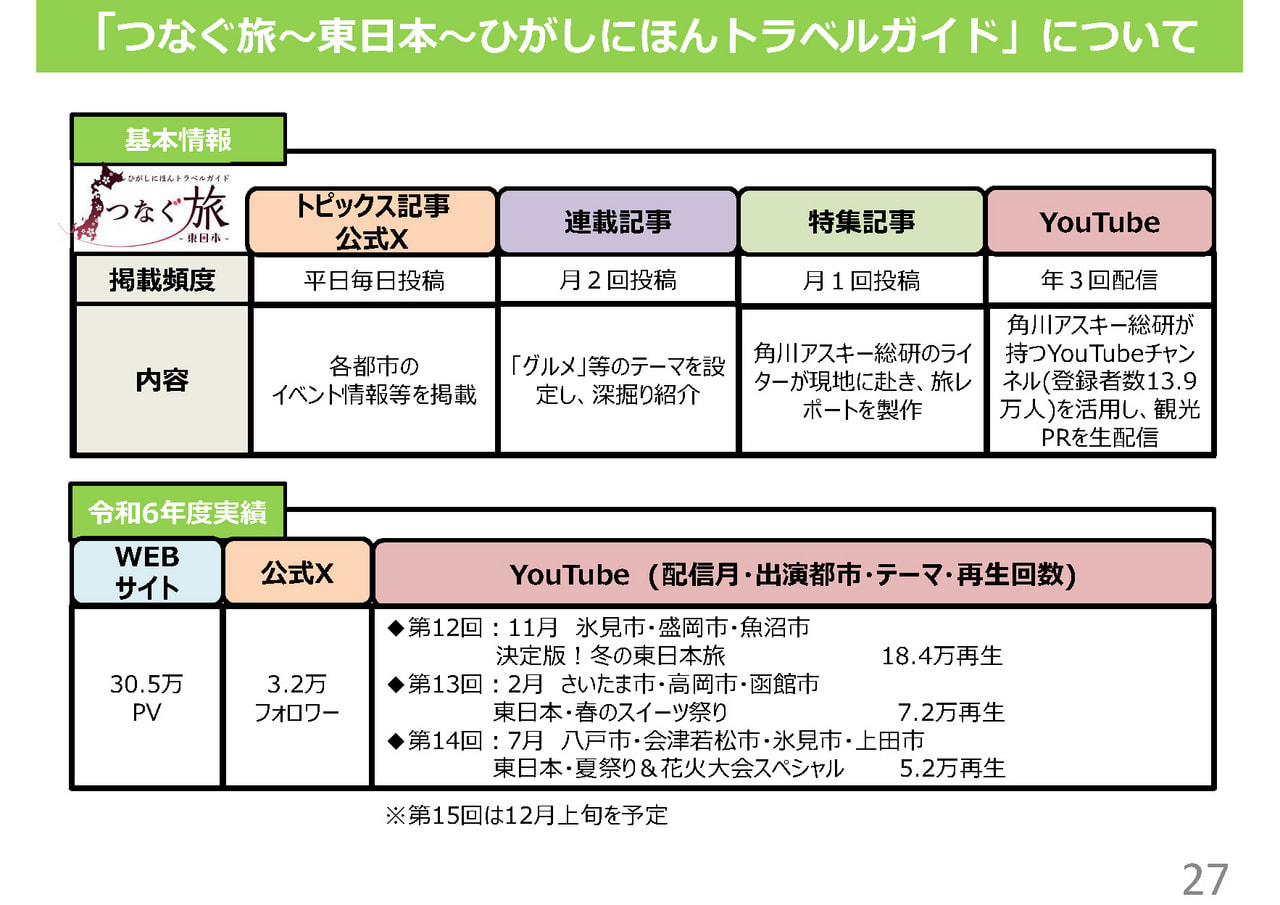

■「つなぐ旅~東日本~ひがしにほんトラベルガイド」について(さいたま市)

一方、ウェブサイト「東日本トラベルガイド」の閲覧数も前年比174%と大幅に増加したことを明らかにした

福島市の杉内剛商工観光部長は、市の公式アカウントの投稿素材を活用してもらったことに触れ、「市の観光情報をさらに幅広く露出できる、このような取り組みは大変ありがたい」と述べた。

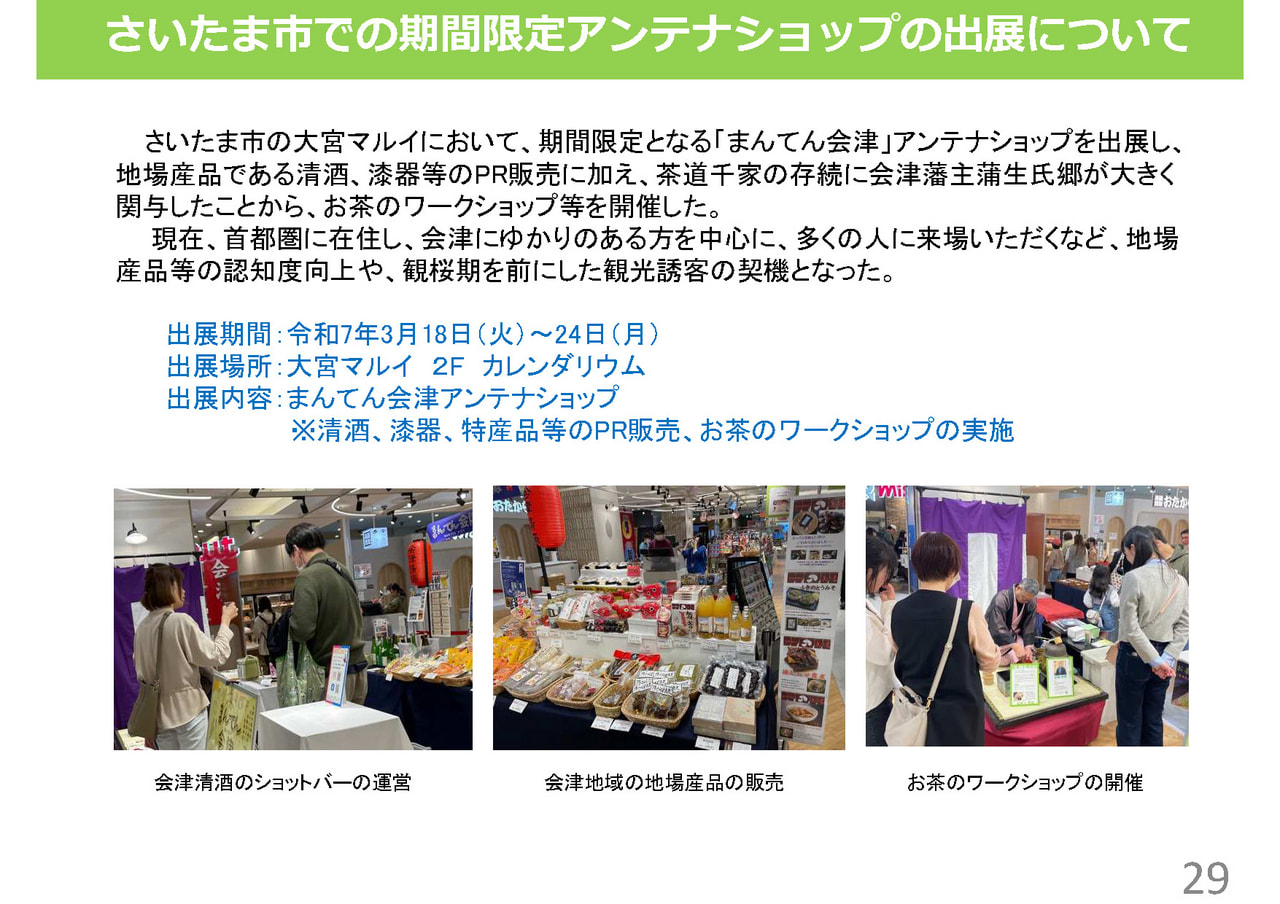

■さいたま市での期間限定アンテナショップの出展について(会津若松市)

会津若松市は、さいたま市の大宮マルイにおいて、期間限定となる「まんてん会津」アンテナショップを出店。首都圏に在住し、会津にゆかりのある方を中心に、多くの人に来場いただくなど、地場産品等の認知度向上や、観桜期を前にした観光誘客の契機となったと報告。

公務により途中退席した室井市長に代わり出席した会津若松市の卯月亜紀商工課長は、会津清酒を提供するショットバーや、お茶のワークショップなどを通じ、「首都圏での認知度向上のために大変良い機会となった」と振り返った。

■イベントを通じた連携について(さいたま市)

さいたま市から、マラソン大会などのイベントを通じた都市間連携PRについてもレポート。「藤原湖マラソン」(みなかみ町)、「さいたまマラソン」(さいたま市)、函館市・盛岡市・みなかみ町・会津若松市などが参加した「東日本連携給食」、さいたま市で開催された「鉄道ふれあいフェア」へのブース出展など、各都市で開催されたイベントへの連携都市による出展事例を紹介した。

イベントを通じた連携について、みなかみ町の阿部町長は、同町主催の「藤原湖マラソン」にさいたま市からも出店があったことに感謝を述べ、「各自治体が持つ個性や強みを活かしながら広域的な繋がりを築いていくことは大変有意義だ」と語った。

■東日本連携推進協議会について(東日本連携推進協議会)

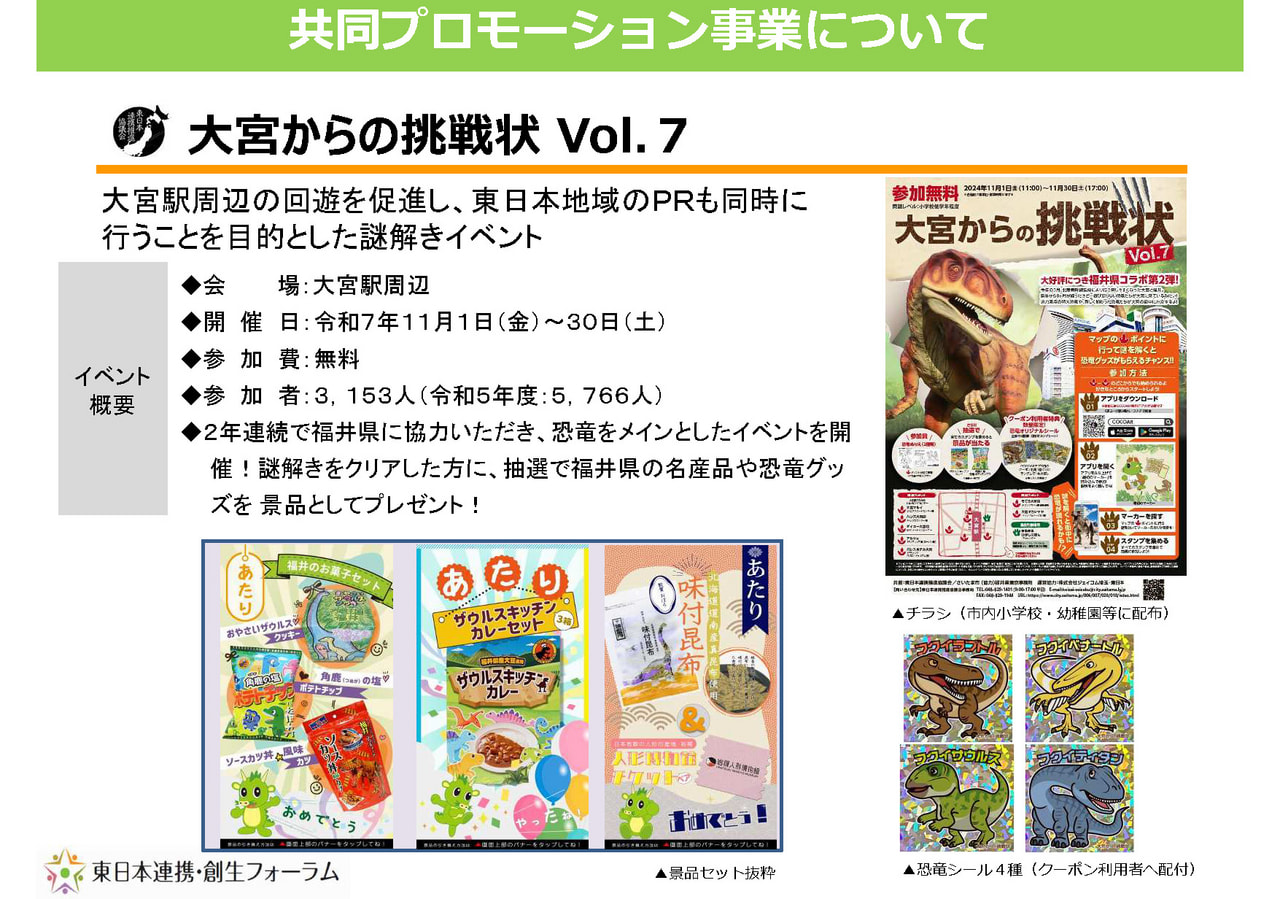

最後の報告は大宮駅周辺の大型商業施設7社で構成される「東日本連携推進協議会」から。代表幹事の桜庭周清氏は、民間主体の取り組みを報告。福井県と協力した謎解き街歩きイベント「大宮からの挑戦状」には延べ3,000人以上が参加したと報告。また、協議会の各店舗が東日本地域にちなんだ催しを行う「東日本応援フェア」も盛況だったとし、今後の継続的な連携に意欲を見せた。

各都市からの最新情報

連携自治体のうちの2都市から、同市にまつわる最新情報も共有された。

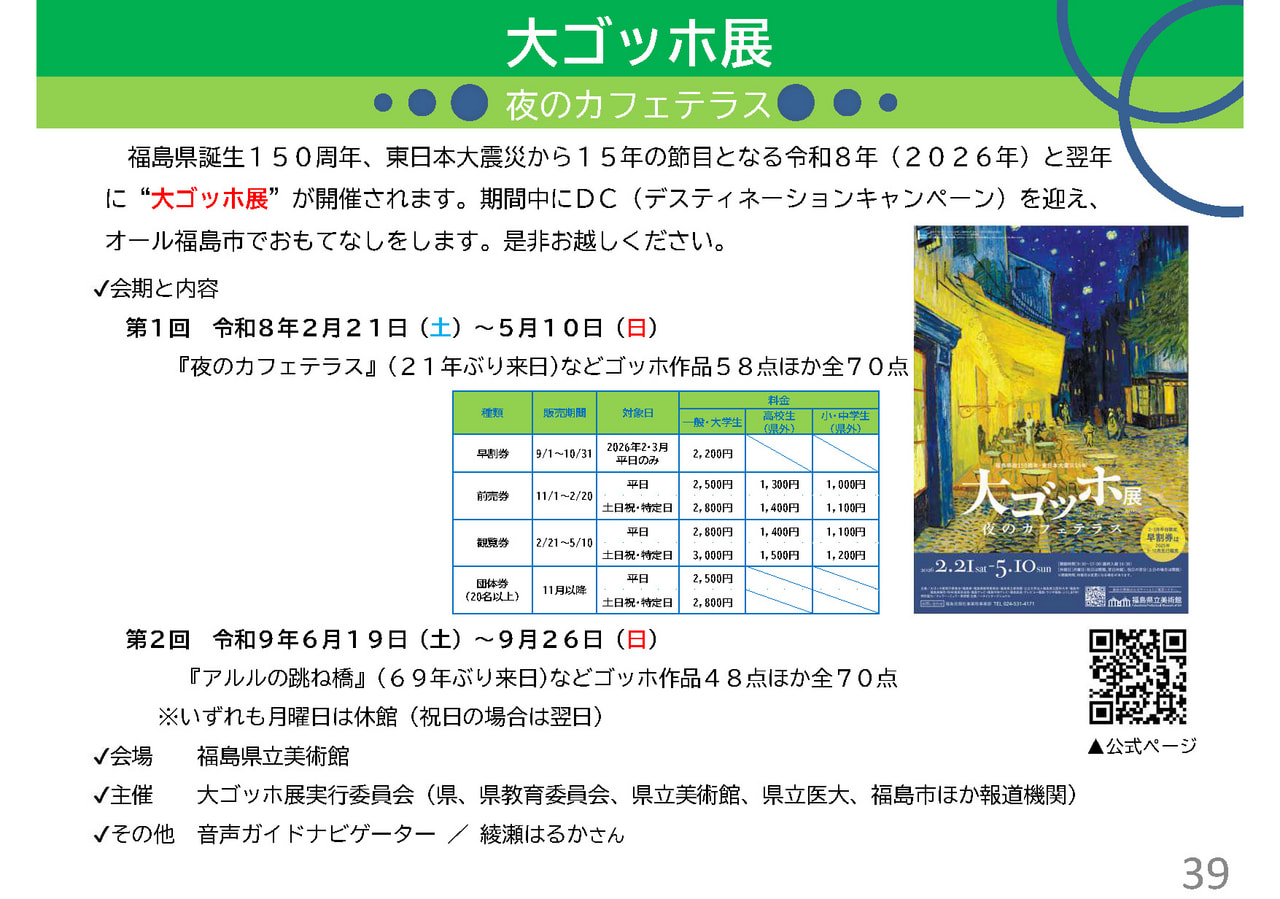

福島市からは、2つのビッグイベントを紹介。県誕生150周年を記念し、世界的コレクションを誇るオランダの美術館からゴッホの作品が来日する大規模な「ゴッホ展」を2年間にわたり開催することを発表。また、市の飯坂温泉が国際会議の開催地に選ばれたことを報告し、温泉地での長期滞在や周遊観光の魅力をアピールした。

また、三条市からは、新潟県三条市と福島県を結ぶ国道289号「八十里越」が、着工から約40年を経て開通間近であることを報告。「両県の距離と移動時間が大幅に短縮され、周遊型・滞在型の観光の可能性が高まる」と期待を寄せ、現在募集中のトンネル等の名称へ積極的な応募を呼びかけた。

承認された3つの連携事業の推進を改めて確認

会議の最後には、今後の連携をさらに加速させるため新たに承認された3つの新規事業、「デジタルスタンプラリー」「観光施策等研修プラン」「東日本 酒PR販売会」を進めていく方針が再度しっかりと確認され、今後も本フォーラムの大きな躍進を期待させつつ閉幕した。